【全3選】DID/VCをビジネス的な視点で捉えるうえで重要な考え方

弊社はDID/VCという技術を専門とするベンチャー企業です。

この技術はデジタル証明書を安全に発行するための技術規格となっており、その仕様はオープンに公開されています。

世界中で多くのベンダーやベンチャーがこの技術のプロダクト化(パッケージサービスや自社著作物のライセンス提供で稼ぐ≒人月商売ではないビジネス)に挑んできましたが、残念ながらその多くは軌道に乗りきれていません。

本記事ではこの技術をビジネス的に捉えるうえでキーとなる考え方を3点解説します。

①「意味のある規制変更」を捉える

規制変更が技術普及のトリガーになることは珍しくありません。

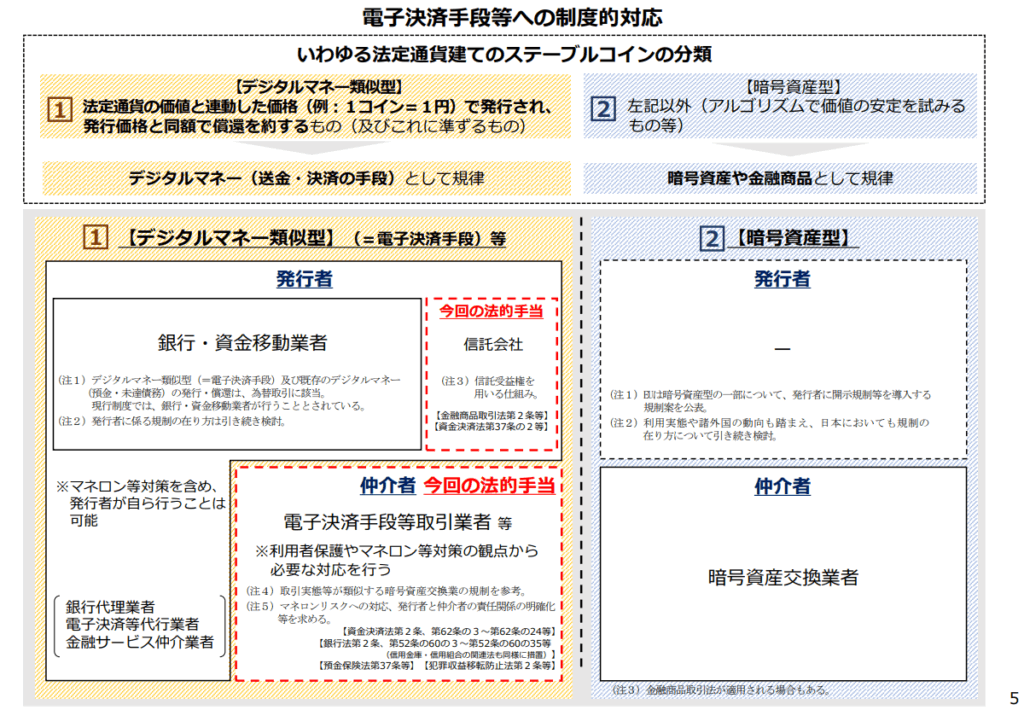

最近ではステーブルコインがいい例です。

ブロックチェーンや暗号資産が民間主導のムーブメントとして盛り上がる中、各トークンが金融規制上どこに位置づけられるのか後追いで定義されてきた流れがあります。ステーブルコインも発行形態が三類型に整理され、各方式で必要となる許認可が異なります。

資金移動業を取得したJPYC社は一躍時の人となりましたが、ライセンス取得に向けて数年単位で準備を重ねてきました。これは「規制対応がステーブルコイン事業の鍵を握る」ことを読んでいたからに他なりません。

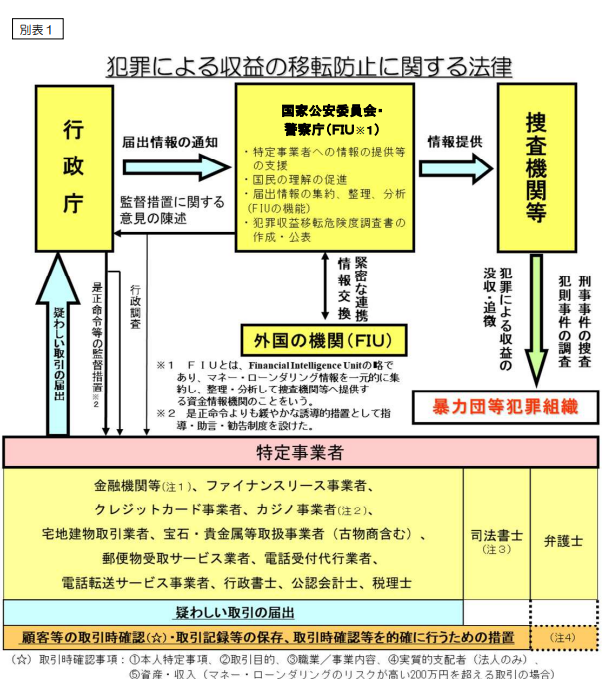

一方で意味のない規制変動もあります。例えば「犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)で定められる本人確認方式にDID/VCが組み込まれるか否か」はこちらに該当すると私は考えています。

前提を軽く解説すると、サービスの利用開始時や特定の取引を行う際に課される本人確認のうち、偽装が大きなリスクにつながるものは犯収法の中で「対象取引」「本人確認の方式」が定められています。

現状、DID/VC(デジタル証明書)は「犯収法に定められた本人確認の方式」として認められていません。

ただし、仮に認められたとしても技術利用の場としてスマッシュヒットするかは微妙です。これは一般論で「他サービス(方式)と比べて優位性があるか」という観点です。

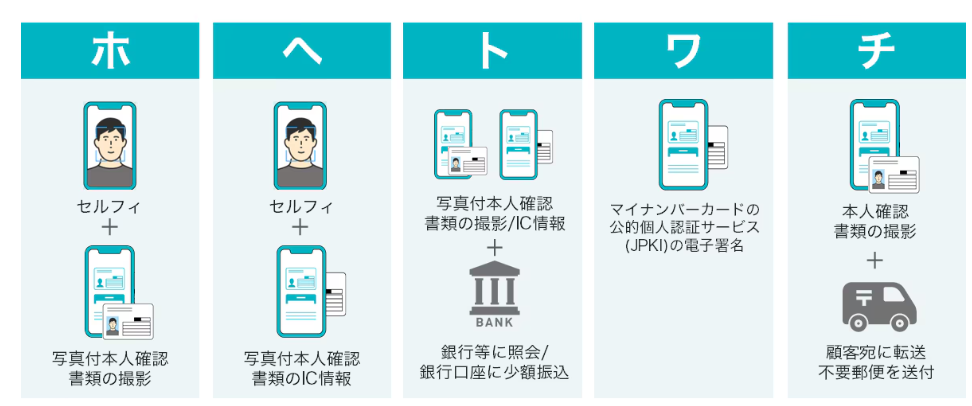

これは既存の犯収法を見てもわかることで、例えば「ト方式」と呼ばれる方式はほとんど利用されていません。これはホ方式やワ方式に比べてユーザー目線・(本人確認を行う)事業者目線で負担が大きいためです。

見方を変えると、既存の本人確認方式がニーズを満たすに十分なほど進歩しているとも言えます。

話を戻すと、「ビジネス上意味のない規制変動」を「ビジネス環境が好転するきっかけ」と捉えてしまうと事業がこけてしまいます。

ここの見極めは重要です。

②「競争しない」の乱用

「ビジネスは競争よりも共創が重要になった」的なフレーズがあります。

これは一理あって、「規模の経済が重要なパイプライン型のビジネスモデル」を「ネットワーク効果が重要なプラットフォーム型ビジネス」が淘汰する世界では、いかに周辺ステークホルダーを巻き込めるかがビジネスの勝敗を分けます。その中で競争ばかり考えて排他的な動きをすることは必ずしも正ではありません。

※この辺りはまさに弊社がDID/VCが社会に普及すると考えている根拠だったりします。本記事の趣旨とは外れるのでまた別記事で。

とはいえ競争が必要なシーンもあります。そもそもどう見ても競争関係にある会社同士が共創するのは無理があります。(事業統合はあるかもしれないですが)

共創という言葉は節度をもって使わないと、例えば以下の状態に陥るリスクがあります。

- 営業されてる側目線、その会社やプロダクトが他と比べて何に強みをもっているかぼやける

- お金が動かないプロジェクトばかりに工数をとられてしまう

- 事業がうまくいっているかどうかのKPIがぼやける

当たり前ですがビジネスは限られたパイを奪い合う競争です。事業性が低いと判断されれば予算も削減されてしまいますので、これは宿命です。

③「受動的な採用」と「能動的な採用」を見極める

DID/VC技術が採用されるシーンは「技術が採用された動機」という観点で二分されます。

一つは「受動的な採用」です。これは以下のようなものが該当します。

- 規制や標準フレームワークでDID/VCの活用が推奨されている

- 公的なデジタル身分証はDID/VCで発行される諸外国の動向があるので、日本も追従する

- DPP(デジタルプロダクトパスポート)ではVCの利用が推奨されており、トレーサビリティ関連のプロジェクトでVCが採用される

- ある業界やユースケースにおけるデファクトスタンダードになっている

- 生体情報をクライアント側で保管する方式としてVCが採用される

もう一つは「能動的な採用」です。こちらは以下のようなものが該当します。

- DID/VCの技術特性が達成したい目的と合致している

- 想定しているデータ連携に課される制約、ユーザーフローをふまえてVCを使いたい

- 単にデジタル化の手段として採用される

- 紙で学生証発行するコストよりもデジタル学生証の方が安い

この観点で分けると、現状は前者の採用動機におけるプロジェクトが多い印象です。ただし、こちらの動機が技術採用の中心になると案件数にアッパーがあり(多くが公共案件)、規制という外部要因に事業が依存しがちです。

逆に後者の動機であれば、積極的に提案を仕掛けていくことが可能となります。こちらを実現するためには事業開発や営業といった総合力が問われますが、その分得られる果実も大きいと言えます。

まとめ

本記事では、DID/VCをビジネス的な視点で捉えるうえで重要な考え方を三つご紹介しました。

弊社Receptは「技術とビジネスモデルを考え抜くベンチャー企業」として、本記事のようなナレッジを社内外に共有しています。

面談等でより詳しくお話しすることも可能ですので、関心のある方は弊社ホームページやサービスページよりお問い合わせください。