DID/VCを「ビジネス的に」考えるうえでのNG三箇条

DID/VCに取り組む事業者・DID/VCに関する営業を受けた経験のある方が「ビジネスを成立させるのが難しい技術」とコメントしていることがあります。

本記事ではこのコメントの背景に思いをめぐらせ、ビジネス的な検討で詰まりがちなポイントを考察していきます。

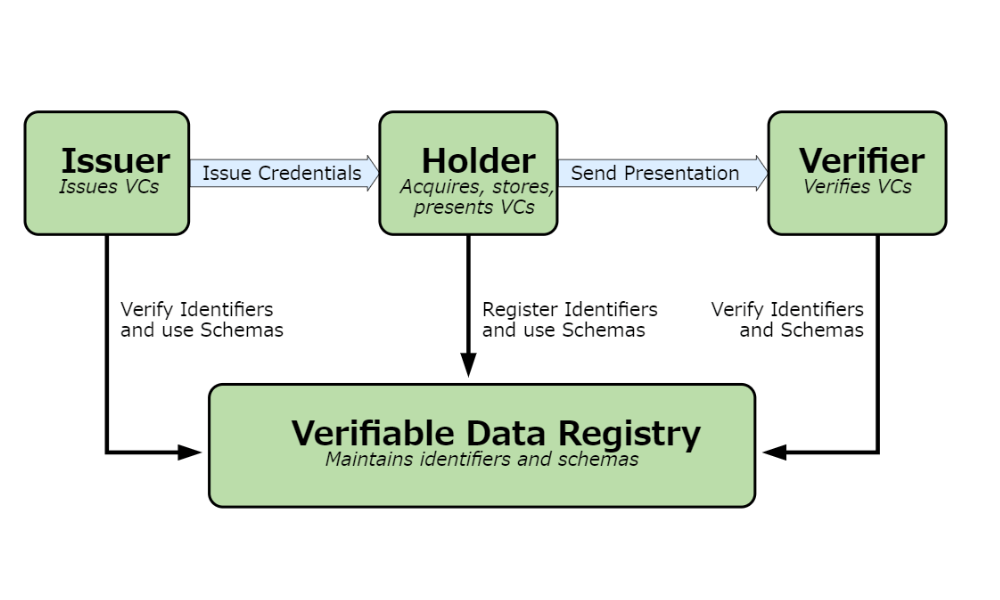

①VCモデルについて

DID/VCを説明する図として最も有名なこちら。VCモデルや3パーティーモデルなどと言われます。

この図を眺めながらビジネスを考えるのは大変困難な作業です。

理由その①

一つは「時間の概念が含まれていない」からです。

VCにまつわる3つのステークホルダーがどのような順番で恩恵を享受し、その間に取引されるお金や情報の流れはどのような順番になるのか。ここの整理はビジネス化を検討するうえで必ず出てきます。(この部分は各ユースケースにおける個別解なので、汎用的なものではありません)

単なる順番の話だけではなく、時間軸のスケールはキャッシュフローやユーザー離脱率、エコシステム成立の実現性を測るうえでも重要な要素となります。

理由その②

もう一つ「VCモデルにおける矢印の向き=価値が提供される向きではない」という点もあります。

あらゆるビジネスで「事業コンセプト=誰に何を提供するのか」の整理がすべてのベースとなります。事業コンセプトをもとに「どのような価値を」「どの程度提供するので」「対価としていくら程度払ってくれるのではないか」という諸要素も決まっていきます。

ユースケースによっては、VCモデルが成り立つエコシステムを実現することで3パーティー以外の第三者がメリットを享受する可能性もあります。

その場合には、VCの発行や検証が全て無償で行われても持続的なビジネスが成立します。

VCモデルは技術解説のための概念

念のため補足すると、この図がイケてる・イケてないという話をしているのではありません。

DID/VCという技術を俯瞰的かつシンプルに捉えるうえで、VCモデルは過不足ない良い図だと思います。

デジタルサービスを考える際に、IT参考書の冒頭にある「パソコンが線でつながれたあの図」を想像する人がさすがにいないのと同じ話です。

↓こんなやつ

VCモデルをビジネスモデルの検討や商談の場で眺めるのは用途違いかなと思います。

②お客さま目線でメリットがないことは言わない

ビジネスを検討する場所で、お客さまにとっての価値にならないことを話してもあまり刺さりません。

当たり前やろと思われるかもしれませんが、商談の場でこんなフレーズを言ったこと・聞いたことはありせんか。(今頭に浮かんだフレーズを書いているので、特定のサービスページやコメントを想定しているわけではありません。もし一致したとしたら偶然です。)

- 最新のグローバル標準仕様に準拠

- ユーザー主権

- 専門家が伴走

- 先進的な取り組みによるブランドイメージ向上

これらのフレーズは技術特性や企業努力を示すフレーズとして適切ではありますが、お客さま目線で特段意味のあるものではありません。

もし「ユーザー主権であることで〇〇の効果が生まれて・・・」というロジックであれば、その効果についてすぐ説明する方が理解されやすいと思います。

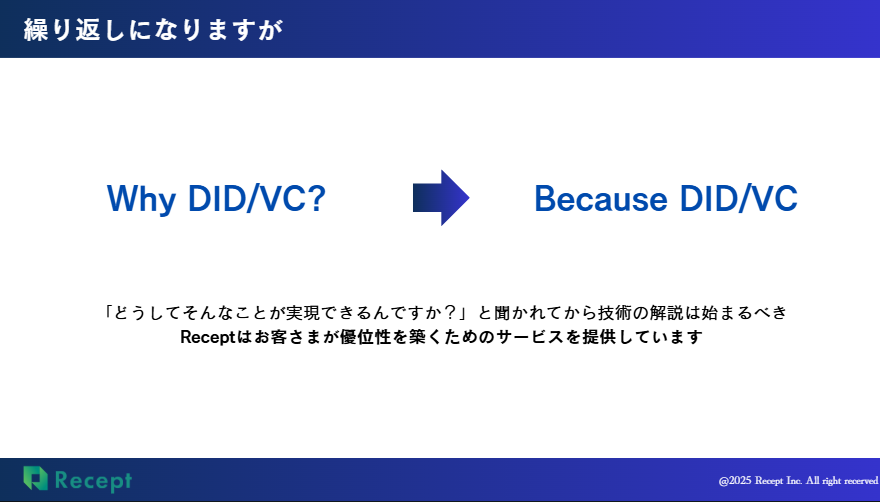

③Why DID/VC?

具体的なユースケース案を目の前にして「これをDID/VCでやる理由はどこにあるのか・・・」と提案する側とされる側が一緒に頭を悩ませる。

割とよく見る光景です。(私が以前携わっていたWeb3でもよく見た光景です。)

このコメントがお客さまから飛び出る理由として、以下二パターンが考えられます。

- 他技術で同様のゴールを目指す場合との差分を知りたい

- 提案へのお断りの返事として口にしている

前者の場合には専門家として詳しく回答することが求められます。

後者の場合には、DID/VC技術云々ではなく「その提案を受け入れて実際に取り組みをすることで得られるメリット」がお客さまに刺さらなかったということになります。

言うまでもなく「なんでもいいからDID/VC技術を使ってください」という提案は絶対実らないことは勿論、もはや失礼だと言えるレベルです。(「何が価値提供できるか分かんないですが、少なくとも弊社のメリットにはなるので検討お願いします」と言ってるようなもの)

「こんな価値を提供できそうなのですがニーズありますか」と提案して、もし「なんでこんなことが貴社なら実現できるのですか」と聞かれて初めて技術の解説が始まるのが理想だと思います。

言うのであれば「Why DID/VC?」ではなく「Because DID/VC.」ではないでしょうか。

↑弊社のサービス紹介資料にも書いてある通り。

さいごに ~弊社について~

弊社はDID/VCでビジネスをするベンチャー企業です。誤解を恐れずに言うと「ビジネスとして成立させること」と「技術の確かな使い方」が一部対立した場合、前者に振りきる意思決定を行います。

それは稼げれば何でもいいという考えではなく、「標準化・レギュレーション整備」と「商用化の実現」の両輪を回すことが技術の普及では重要だと考えているためです。前者に関しては業界団体や大手企業が取り組んでいるので、ベンチャー企業としてスピードとバイタリティを武器に後者に取り組んでいます。(このあたりは弊社のミッションである「すぐれた基礎技術にフォーカスし、だれもが使うサービスにアレンジする」にも通ずるものです。)

偉そうなことを書いていますが、別に弊社がこの辺りを100%徹底できているわけではなく「Why DID/VC?」と問われる商談もあります。まだ道半ばですが「お客さまにとっての価値を基準に考える」ことを改めて肝に銘じます。