英国で進むデジタルID活用――Yotiと郵便局の事例

オンラインでの手続きが増える中、「自分が本人である」ことをデジタル上で確認する手段、すなわちデジタルIDの重要性が高まっています。

英国では、デジタルIDサービスを提供するYotiと、国民的な信頼を得る郵便局(Post Office)が連携する事例が注目を集めています。

Yotiについて過去に解説した記事⇓

Instagramの年齢認証でも採用されたYoti社について調べてみた

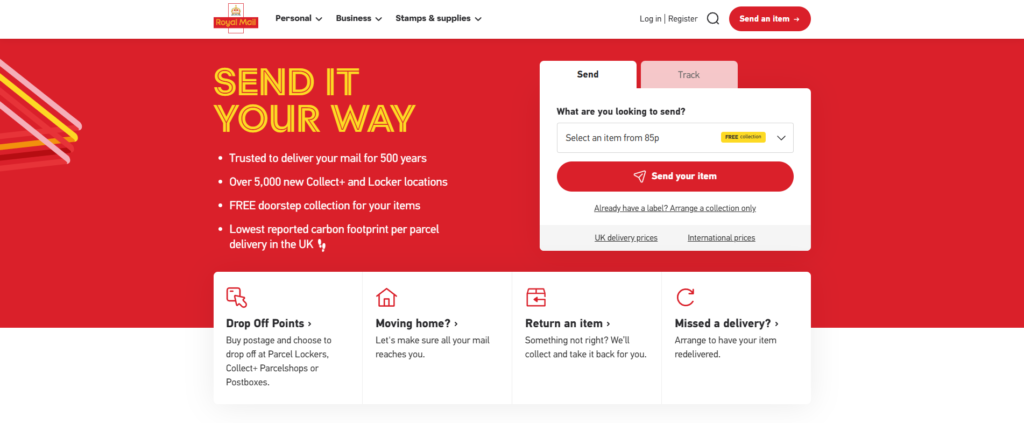

前提:Royal MailとPost Officeの役割分担

かつて英国の郵便事業はRoyal Mailグループに一元化されていましたが、すでに民営化・分離が進められており、現在は郵便配達業務を担うRoyal Mailと、全国的な「サービス窓口」を提供するPost Officeが別法人として機能しています。

Post Officeは政府出資の企業体として残り、銀行業務や公共料金の支払いなど、国民生活に密着した窓口サービスを提供する存在として信頼を築いています。

YotiとPost Officeの取り組み

こうした背景をもつPost Officeは、Yotiが提供する「デジタルIDウォレット」の活用を支えるパートナーとなっています。

Yotiはパスポートや運転免許証などの情報をスマートフォンで安全に管理し、オンライン上で本人確認を行える仕組みを提供していますが、オンライン手続きに不慣れな利用者や追加の保証が必要なケースでは、Post Officeが対面での確認を行い、信頼性と利便性を補完しています。これにより、幅広い利用者層が安心してデジタルIDを利用できる環境が整えられています。

英国と日本の制度的違い

英国では、政府主導でデジタルID関連の標準化が進み、Post Officeは「オフラインの信頼拠点」としてその枠組みに取り込まれやすい状況があります。これに対し、日本では「マイナンバーカード」を軸とした公的個人認証制度が整備され、オンライン手続きの基盤として機能し始めています。また、日本の郵便局は民営化後、多面的な法規制や業務範囲の制約を受けており、英国のような柔軟な連携が難しい環境にあります。

示唆される方向性

Yotiと英国郵便局の事例は、従来から国民的信頼を得ている拠点を活用し、デジタル技術との組み合わせで新たな価値を創出するモデルといえます。英国ではRoyal Mailから分離されたPost Officeが生活インフラとして根付いていることが、こうした取り組みを支える背景となっています。

一方、日本で同様のスキームを構築するには、既存の認証制度や業務範囲を見直す必要があるかもしれません。英国型の手法は、そのまま導入するには制度上・運用上の課題が多いものの、「国民に馴染みのある拠点」がデジタル社会でいかに役割を果たし得るかを考える際、有益な参考事例となります。

★特別なお知らせ★

デジタルアイデンティティの最新トレンドを毎週お届け!

業界の最前線をまとめた「DID/VC Weeklyレポート」を毎週無料で配信中です。こちらから簡単に登録できますので、ぜひ情報収集や新規事業のタネ探しにご活用ください。