DID/VCとは【専門ベンチャーが日本一分かりやすく解説】

★先日、以下記事も投稿しました!最新動向や弊社に集まってくる疑問の声を反映した記事となりますので、こちらもおススメです★

当社はDID/VCを専門に扱うベンチャー企業です。

DID/VCに関する日本語文献は多くないですが、それでも検索エンジンに「DID/VCとは」と投げると複数のサイトが出てきます。

しかし、残念ながらそれらのサイトを見ても結局多くの方がよく分からないままだと思います。各サイトはDID/VCを技術的な観点から正しく解説していますが、その側面だけを知っても「それで結局どうビジネスに使えるのか?誰がどう嬉しいのか?」という点は解決されないからです。

これまで何百回とDID/VCについて解説してきた当社が、ビジネス的な観点も絡めて分かりやすくDID/VCを解説していきます。

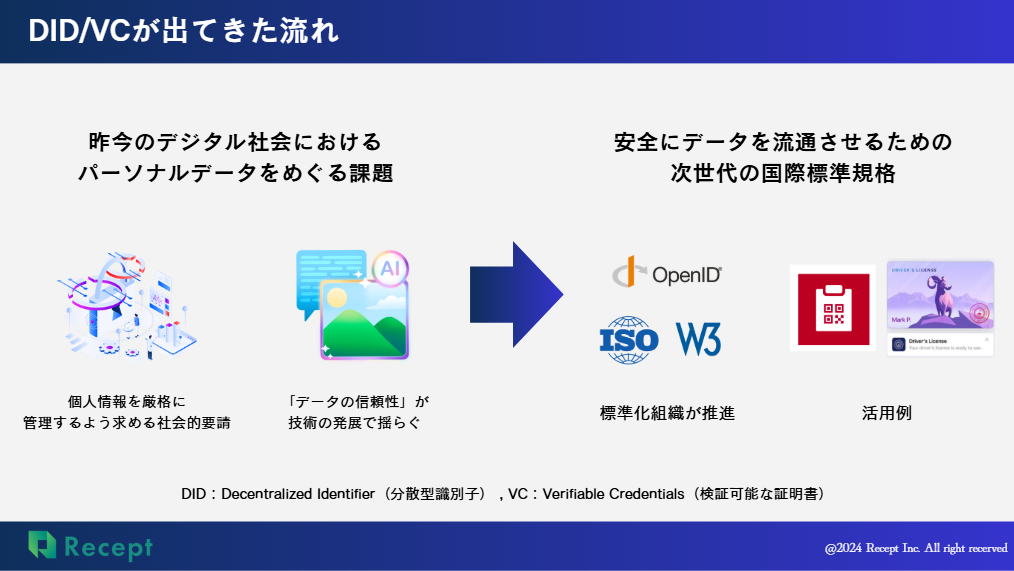

DID/VCが出てきた背景

DID/VCが出てきたマクロ環境の変化から見ていきましょう。

一つ目が、「個人情報を厳格に管理するよう求める社会的要請」です。

個人情報の漏洩事案が毎日のように報道されているのはご存じの通りです。漏洩した個人情報の悪用方法も多様化する中で、こういった事案が個人や事業者に与える不利益は拡大し続けています。

二つ目が、「データの信頼性が揺らいでいる」ことです。

例えば運転免許証の画像を送るプロセス。生成AIによるディープフェイクが発達したことで、ボタン一つで名前や顔写真を差し替えられる世界になってしまいました。

受け取ったデータを厳格に管理するだけではなく、受け取ったデータの正当性や改ざん有無も気にしなくてはいけない世界となったのです。

こういった流れの中で、安全にデータを流通させる新たな仕組みとして注目を高めたのがDID/VCです。

DID/VCの技術仕様の策定には、W3CやISOなどのインターネット標準化に貢献した団体が携わっています。

また技術の初期利用シーンとして政府系組織が登場したのも特徴です。コロナワクチンの接種証明書(Smart Health Card)、モバイル運転免許証(mDL)などの重要なデータを取り扱う規格として採用されたことで、活用を模索する取り組みが加速しました。

DID/VCが社会にもたらす価値

DID/VCは私たちの日常にどのような価値をもたらすのでしょうか。

当社は、以下の三つに大別されると考えています。

一つ目の価値:デジタル化の一手段

先ほどDID/VCがコロナワクチンの接種証明書やモバイル運転免許証に使われているとお伝えしましたが、これらは「デジタル証明書」です。

純粋に横展開すると、これまで紙で発行されていた学生証や資格の合格証なども同様にDID/VCで電子化できます。

デジタル化を進めることで一般的に、業務の効率化、維持保守コストの削減といった効果が生まれます。

一方で、単にデジタル化するだけであれば競合する技術がたくさんあるのも事実です。(例えば学生証のデジタル化であれば、PDFでも、独自に定義したデジタルデータでも問題はありません。)

後述しますが、DID/VCはエンドユーザーが見慣れないアプリに触れる必要もあり、デジタル化を主目的とするのであればDID/VCは数ある候補技術の中で埋もれてしまいがちです。

二つ目の価値:プライバシー保護・偽装耐性に優れたデータ連携の実現

DID/VCは技術の特性上、これまで事業者が持っていたデータをユーザー側に持たせたり、必要最小限のデータのみを流通させることが可能です。データの改ざんを検知できる仕組みもあります。

これらはユーザーのプライバシー保護、データ偽装対策として作用します。機微なデータの取り扱い時、データ改ざんが大きなインシデントにつながるシーンで特に強い効果をもたらすのです。

ここでも競合する技術は存在するため(秘密計算、NFT、署名付きPDFなど)DID/VCのみがもつ価値ではありませんが、デジタル化に比べるとより有力な選択肢になり得ます。

三つ目の価値:データの規格が統一されバラバラだったデータがつながる

国やサービス、プラットフォームといった枠組みが異なる主体間でデータを連携させる場合、取り扱い仕様やデータフォーマットが異なることで不便が生じるケースは珍しくありません。

そういったシーンで、DID/VCという規格にデータを統一することでそれらの不便を解消できるようになります。

例えばワクチンの接種証明書。日本でモデルナ社製のワクチンを三回打ったとして、それを海外の入管で口頭で伝えるシーンを考えてみてください。(この日本人が言っていることは本当か」と疑われるはずです)

この時日本が独自の接種証明書を発行していたとしても、それを見せて海外の入管側が素直に受け入れることは難しいでしょう。

これが海外と日本で同じ証明書が発行されていれば、「この日本人が提示してきた接種証明書は本物らしい」と確認でき、入管を通してもらえるはずです。

DID/VCをベースにデータ規格の統一を図る動きがもっとも盛んなのがEUです。国境を超えた人の往来が盛んなEUにおいて、例えばフランス人の身分証をドイツで認証できることは非常に重要です。

この「データの規格を統一する」というシーンで、DID/VCは最有力といえるほど優れた性質を持ち合わせており、実際に大規模な事例も多数生まれています。

技術的な特徴について

ここまで、技術的な解説は脇によけてDID/VCの解説を行ってきました。

DID/VCに関する技術的な解説はインターネット上によく転がっていますし、当社も過去に解説記事を出していますので、本記事ではライトな説明にとどめます。

参考:当社のDIDに関する解説記事はこちら、VCに関する解説記事はこちら

VCについて

前提、DID/VCはDIDとVCという別々の技術を一つにした表現です。

両者は必ずしも一緒に使う必要はありませんが、掛け合わせることでより優位な特徴が生じるため一緒に利用されるシーンも多いです。

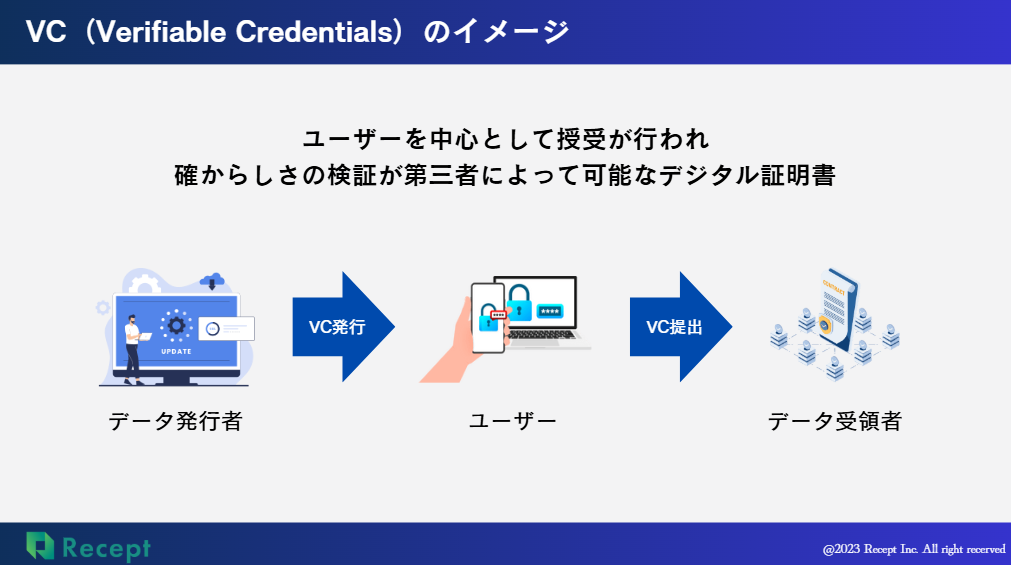

まずはVC(Verifiable Credentials)ですが、これは平たく言うと「デジタル証明書データ」です。

VCはユーザーのデバイスに格納され、データの改ざん等の検知がデータの受け手(検証者と呼ばれる)側で可能(Verifiable)という性質を持っています。

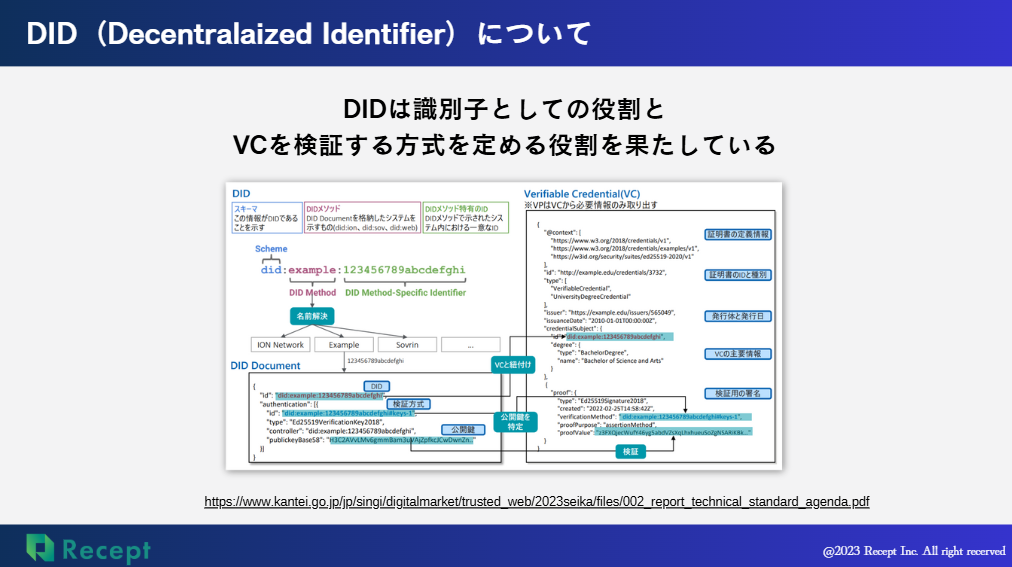

DIDについて

VCはデジタル証明書ですので、誰に(≒どの唯一無二の識別子に)紐づいているかによって所有者が決まります。

DIDは識別子としての役割を果たすと同時に、そのVCの確からしさを検証するために必要な情報も含んでいます。

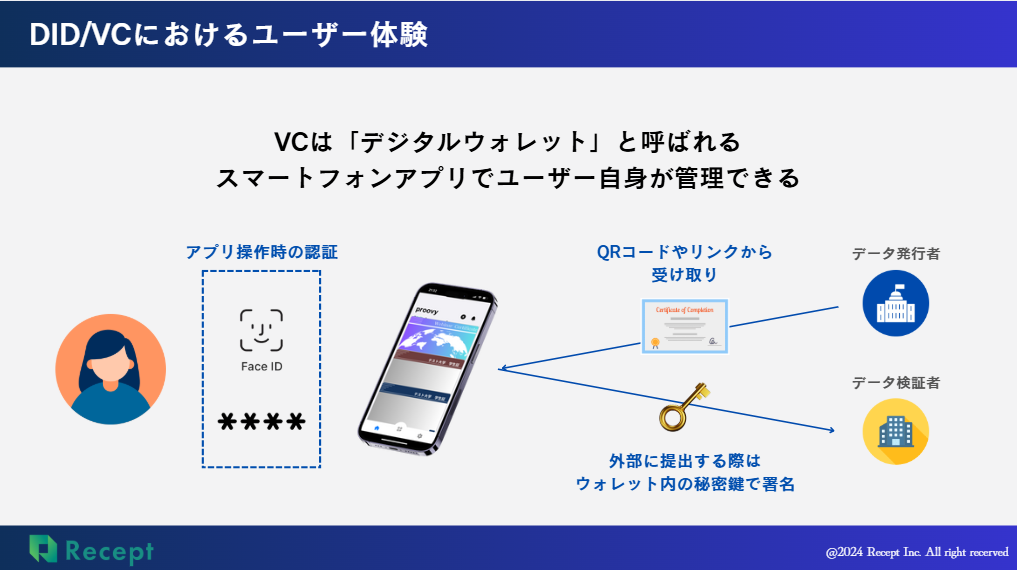

ウォレットについて

DID/VCと一緒に出てくる用語として「デジタルウォレット」というものがあります。

これはエンドユーザーがDID/VCに触れるために利用するアプリであり、ウォレットを用いることでユーザーは自らのVCやDIDを管理することができます。

Web3との関連性について

DID/VCとセットで扱われがちな用語として、Web3というものがあります。Web3は技術、イデオロギーなどの複数の側面から構成される世界ですが、DID/VCは親戚のような関係です。

「親戚のような関係」については過去に以下記事でご紹介しています。もし気になる方はぜひご覧ください、おススメです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

本記事は「DID/VCとは」という疑問に対して、多くの人にとって一番わかりやすい記事となることを目指して執筆しました。

本文中にも記載している通り、技術的な観点での解説や、こだわって書くとどこまでも難解になる側面は端的な表現に置き換えています。

ご不明な点や、DID/VCを用いたビジネスモデルなどでご質問がある場合には問い合わせフォームよりご連絡ください。

DID/VCを専門とし、本番環境でDID/VCプロダクトをご利用いただいている唯一無二の日本企業として誠心誠意対応させていただきます。