郵便局(員)によるマイナンバーカードの取り扱いについて

みなさんご存じマイナンバーカード。

役所に出向かないと手続きができないと思っている方も多いのではないでしょうか。

先日、たまたま以下のような資料を発見し「郵便局でも一部手続きが可能」であることを知りました。

本記事ではこの資料をベースに、マイナンバーカードの取り扱いに関する法律・政令や郵便局でできる手続きを整理していきます。

前提:関連する法律について

本記事を読むうえで最低限知っておくべき法律を二つご紹介します。

マイナンバー法(行政手続番号法)

そもそもマイナンバーカードは、日本国民全員に割り振られる「マイナンバー(12桁の個人番号)」を公的に証明するためのICカードです。

このマイナンバーやカードの取り扱いに関する法律の中心となるのが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」です。

マイナンバーやマイナンバーカードは、個人情報やそれを証明する媒体の中でも特に機微なものであり、厳重なルール・規制や監視体制が設けられています。それらを体系化したのがこの法律です。

この法律のすべてを本記事で網羅することは趣旨からずれるので、ざっくり概要を以下に記します。

- 厳格な利用制限

マイナンバーの利用や収集は法律で定められた範囲内(社会保障・税・災害対策など)に限定され、原則として目的外利用や第三者提供は禁じられる。 - 不正取得・漏えいへの厳罰

マイナンバーを悪用した取得や漏えい、目的外利用には懲役や罰金などの厳しい罰則が科される。 - 特定個人情報保護委員会の監督

運用・管理状況の監視や違反時の勧告・命令などを行う監督機関が置かれ、違反の再発防止を図っている。

郵便局事務取扱法

郵便局事務取扱法は、郵便局が行う郵便物の受理・配達・保管・補償などの業務手続きと責任を定め、国民に安定した郵便サービスを提供するための基本的なルールを規律する法律です。

この法律についても本記事で網羅することは趣旨からずれるので、ざっくり概要を以下に記します。

- 安定した郵便サービスの提供

郵便局事務取扱法は、郵便物の受理や配達、保管などの一連の業務を法律上で体系的に定めることで、国民に公平かつ安定した郵便サービスを行き渡らせることを目的としています。 - 郵便物の取扱い規定と料金設定

郵便物の種類・重量ごとの料金体系、特殊取扱(速達、書留など)の仕組みや、郵便局の設置・運営基準などが詳細に規律され、利用者の利便性と安心を確保するルールを設けています。 - 紛失・破損時の補償と事業者の責任

郵便局(現在は日本郵便株式会社など)が郵便物を紛失・破損した場合の対応や補償基準を明示し、事業者の義務と責任を明確化することで、利用者の権利保護を図っています。

本題:郵便局とマイナンバーカードの取り扱いについて

さて、本題に入ります。

タイトルにもある「郵便局(員)によるマイナンバーカードの取り扱いについて」変化が生じたのは、郵便局事務取扱法の改正に端を発しているようです。

郵便局でマイナンバーカードの取り扱いが可能になる=わざわざ役所に出向かなくても近所で事足りる人が増える、というのは想像に容易いと思いますが、健康保険証の一体化も行われる中で少しでも手続きを楽にしようという施策の一環のようです。

本人確認について

マイナンバーカードに関する手続きでもっとも重要なのが本人確認です。

この点での懸念が大きくて、これまで役所の窓口以外でマイナンバーカードに関する手続きを行うことがほぼ不可能だったのではないかと思います。(たぶん)

どうやら、「今回の改正で郵便局員が本人確認をして、マイナンバーカードに関する手続きが可能になりました」という単純な話ではないようです。

郵便局員と役所職員が協力して行う、と書いてありますね。

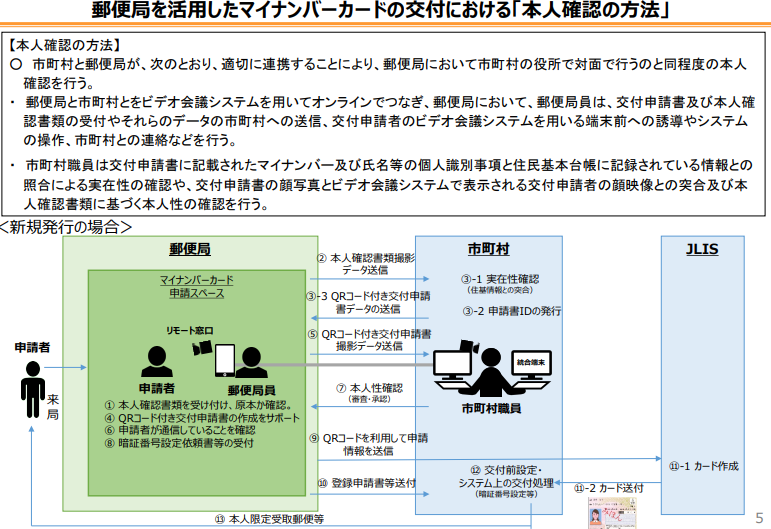

そしてその方式がこちら。

細かくて多くの人が(郵便局員でもないのに)読みたくないかと思いますので、私が要約すると

- 郵便局と市町村をビデオ会議システムでつなぎ、あくまで本人確認(実在性の確認、本人性の確認など)は役所職員が責任をもって行う

- 郵便局員は、必要な書類を受け取ってデータを役所に送信したり、申請者をビデオ会議がつながっている端末に誘導したりしてサポート

- これらによって郵便局でも役所の対面本人確認と同程度のレベルで本人確認を行う

ということのようです。

役所によって対応できる手続きが違う

郵便局でマイナンバーカードに関する何の手続きができるようになるのか、という話です。

郵便局側は新たにビデオ通話やその他要件に対応するための機器を設置し、運用ルールも定める必要があります。

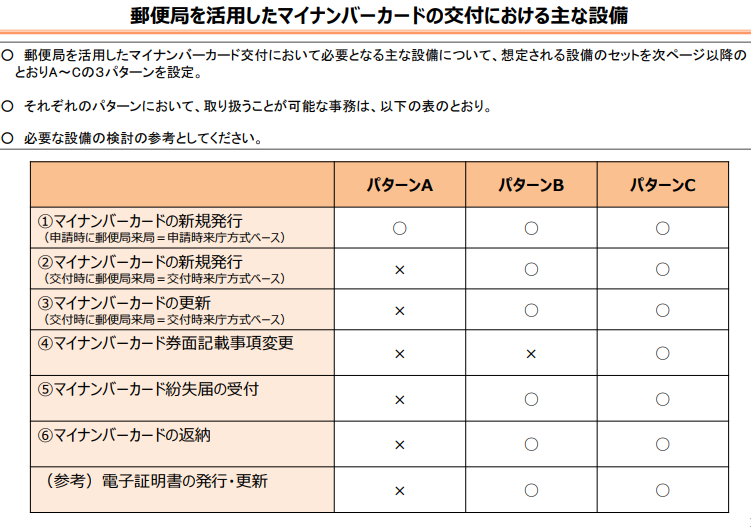

郵便局側の設備や対応可能な運用方式に応じて、以下のようにパターンA~C(&どれにも該当しない)に各郵便局が分類されるようです。

各パターンに応じて設備が以下のように異なります。

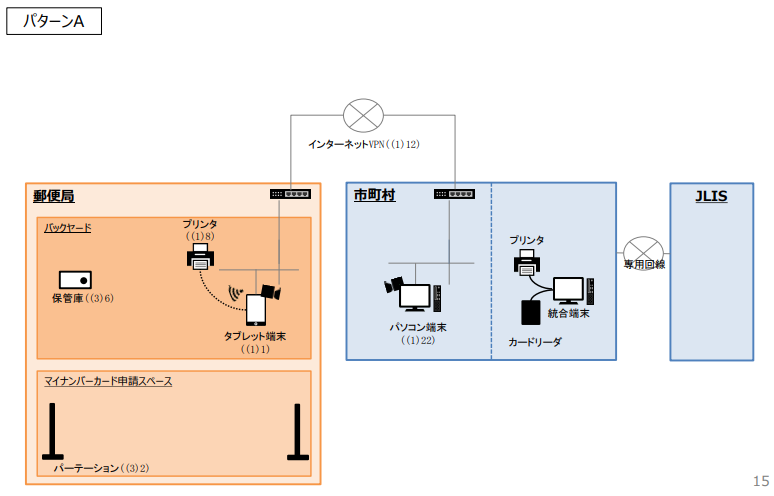

◆パターンA

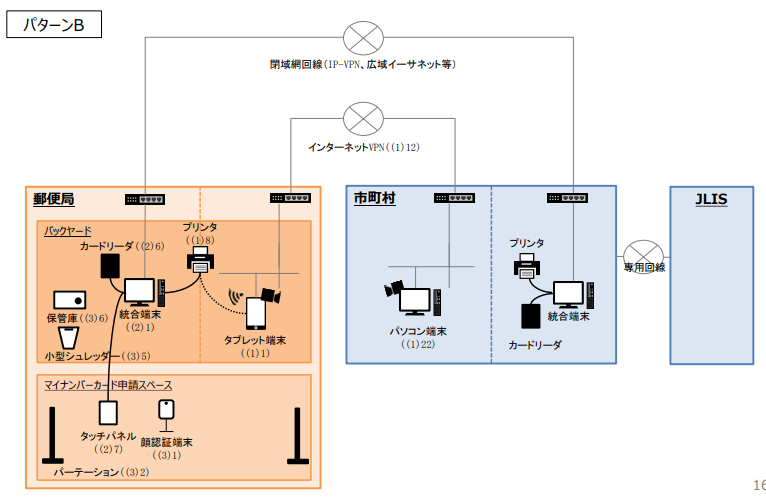

◆パターンB

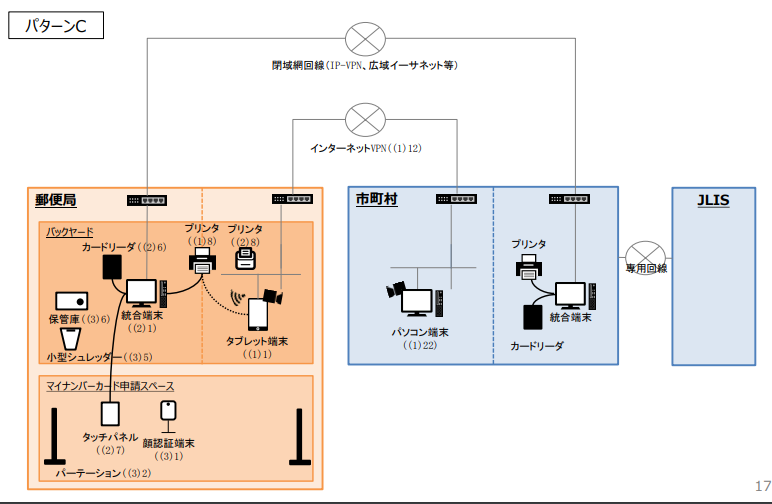

◆パターンC

各パターンにおける設備早見表を本記事で作成することは大変なのでしませんが、、

顔認証端末、専用の閉域回線、要件ごとのプリンタなどかなり細かい部分まで規定されているようです。

個人的にはマイナンバーカードの定期更新時に役所まで行くのがだいぶ面倒だと感じていました。これが郵便局で可能になる(パターンB以上)とだいぶ便利さを実感できそうです。

なぜ郵便局なのか

資料の中では、なぜ郵便局に白羽の矢が立ったのかという説明もなされています。

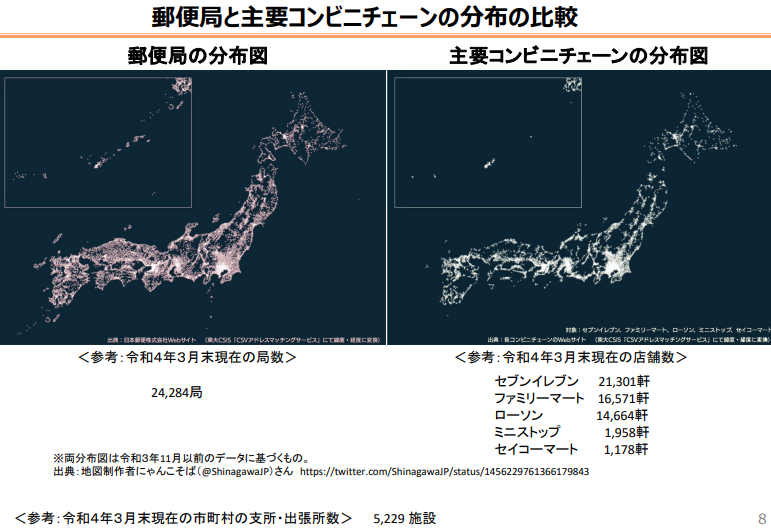

理由①:施設数が多い

郵便局は、店舗数最大のコンビニエンスストア「セブンイレブン」よりもたくさんあるようです。

また分布も人口の多寡等に依存せず、全国津々浦々にあるという特徴も。

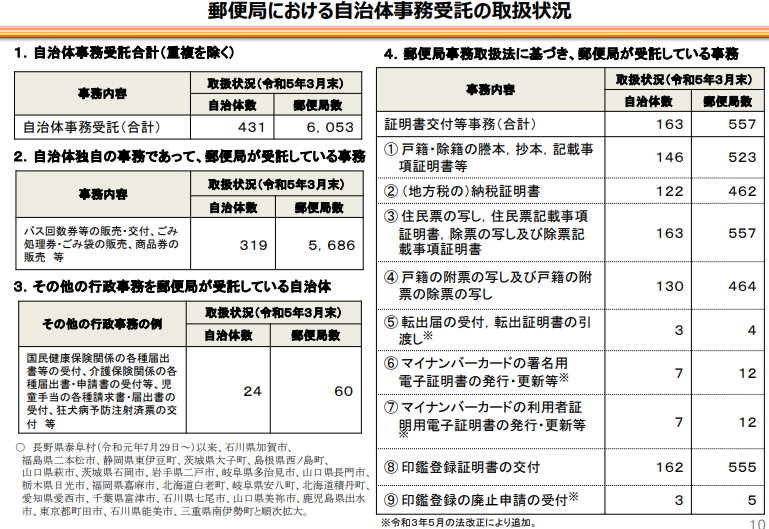

理由②:行政業務代行の実績がある

以前より郵便局が役所の業務を代行した実績は多数あったようです。

まとめ

本記事では郵便局でのマイナンバーカードの取り扱い業務について整理しました。

マイナンバーカードは行政手続きのデジタル化・民間含めたあらゆる本人確認を完全デジタル化する要となる存在です。郵便局での取り扱いが一般的になることで、より普及率が高まることが期待されますね。

ちなみになぜこの資料がネットの海に転がっていたのかは謎(総務省のドメイン配下にあった)ですが、総務省⇒郵便局向けに作られた資料のようです。

★特別なお知らせ★

デジタルアイデンティティの最新トレンドを毎週お届け!

業界の最前線をまとめた「DID/VC Weeklyレポート」を毎週無料で配信中です。こちらから簡単に登録できますので、ぜひ情報収集や新規事業のタネ探しにご活用ください。